减速机怎么更换涡轮

减速机涡轮更换全流程指南:专业工程师的实战经验分享

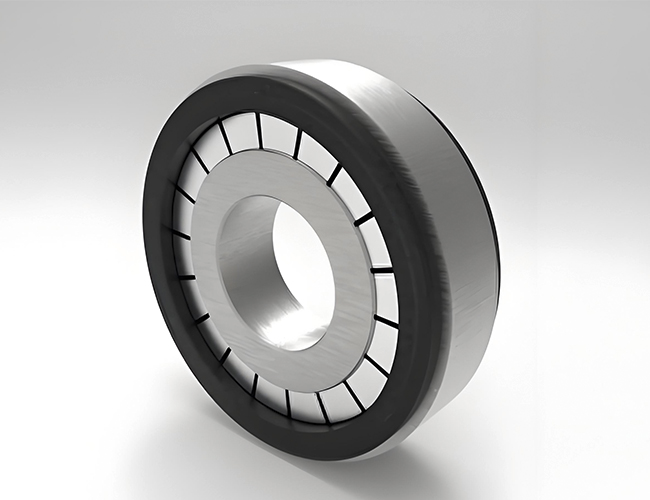

涡轮作为减速机的核心传动部件,长期承受高负荷运转,容易出现磨损、断裂或精度下降等问题。本文结合机械维修领域的实操经验,系统讲解涡轮更换的标准化作业流程,帮助技术人员在保证设备性能的前提下,高效完成关键部件更换。

一、涡轮更换前的精准预判与准备

1. 故障诊断与评估

涡轮出现异常振动、噪音陡增或传动效率下降15%以上时,需通过光谱分析检测齿面磨损情况。使用内窥镜检查齿隙配合度,当齿侧间隙超过原始设计值的1.5倍时,必须立即停机更换。

2. 备件质量控制

核对新涡轮的材质证明文件,确认其硬度值(HRC58-62)、表面粗糙度(Ra≤0.8μm)等参数符合原厂标准。建议使用三维坐标仪检测齿形公差,确保轮廓偏差不超过0.02mm。

3. 专用工具准备清单

液压拉马(承重5T以上)

高精度激光对中仪(误差±0.01mm)

恒扭矩液压扳手(量程200-800N·m)

工业级轴承加热器(温控精度±3℃)

二、旧涡轮拆卸的六大关键技术要点

轴端防护处理

在输入轴端部涂抹二硫化钼保护剂,防止拉拔过程中产生划痕。使用特制夹具固定联轴器,避免轴向力传导损伤轴承。

热装部件的分离

对过盈配合部位采用梯度加热法,用温度控制器将壳体均匀加热至120℃±5℃,持续30分钟后进行拆卸。严禁使用明火直喷,防止材料金相组织改变。

精密测量记录

拆卸过程中实时记录各垫片组厚度、调整垫圈数量及位置,建议采用彩色标记法对定位销进行编号管理。

三、新涡轮装配的精度控制体系

1. 轴孔配合处理

采用液态氮冷装工艺,将涡轮内孔冷却至-80℃,配合面过盈量控制在0.03-0.05mm范围内。装配时使用导向芯轴辅助定位,确保轴向推进速度不超过2mm/s。

2. 三维空间校准

启动激光对中系统,分别在0°、90°、180°、270°四个方位检测齿轮副啮合状态。调整轴向窜动量至0.05mm以内,径向跳动误差不超过0.03mm。

3. 扭矩分级加载

按30%、60%、100%三个阶段逐步紧固螺栓,每个阶段间隔15分钟释放装配应力。最终扭矩值需参照设备说明书,误差控制在±3%范围内。

四、试车验证与性能优化方案

1. 空载磨合程序

首次启动后维持20%额定转速运行2小时,期间监测油温变化曲线,确保温升不超过35℃。使用振动分析仪采集数据,各测点振动速度值应小于2.8mm/s。

2. 负载性能测试

分阶段加载至额定功率的25%、50%、75%、100%,每个负荷点持续运行30分钟。重点监测噪声值变化,要求85dB(A)以下且无异常高频谐波。

3. 长效维护策略

建立润滑油PQ指数监测机制,每运行500小时取样检测金属磨粒含量。建议采用合成齿轮油,定期清洗油路系统中的杂质残留物。

五、常见故障的预防性解决方案

异常磨损预防:在润滑油中添加0.5%的极压抗磨剂,提升油膜承载能力

断齿事故防范:每季度进行齿面渗透检测,重点关注应力集中区域

振动超标处理:使用现场动平衡仪校正旋转部件,残余不平衡量控制在G2.5级

通过上述标准化作业流程,可显著提升涡轮更换质量。建议企业建立设备维修档案管理系统,完整记录每次维护的扭矩参数、对中数据等关键信息,为设备全生命周期管理提供数据支撑。定期组织技术人员进行ISO 1328齿轮精度标准培训,持续提升维保团队的专业能力。