风速仪故障有哪些

风速仪故障排查指南:7类常见问题与解决方案

一、传感器异常引发的数据失真

在工业环境监测、气象观测等领域,风速仪的核心传感器单元容易因长期暴露在恶劣环境中出现异常。以某沿海风力发电场的案例为例,其安装的超声波风速仪在运行半年后出现数据波动,经拆解发现传感器表面堆积了盐雾结晶,导致超声波信号衰减率达到37%。类似情况还包括:

颗粒物侵入:粉尘、沙粒等污染物附着在传感器表面,造成热线式风速仪热敏元件散热异常,机械式风速仪旋转部件阻力增大,数据偏差可达15%-30%。

液态渗透故障:降雨或高湿环境下,传统机械轴承可能产生锈蚀,某造纸厂车间内的螺旋桨式风速仪因蒸汽渗透导致转子卡滞,风速显示值持续为零。

极端温度损伤:-30℃低温环境下,某极地科考站的热膜风速仪出现传感器镀层开裂,高温炉窑旁安装的设备则可能因热辐射导致电子元件提前老化。

针对这类问题,建议建立三级防护体系:安装物理过滤装置阻挡大颗粒物,配置温湿度补偿模块,每季度执行传感器灵敏度测试。某水泥厂实施该方案后,设备故障率下降68%。

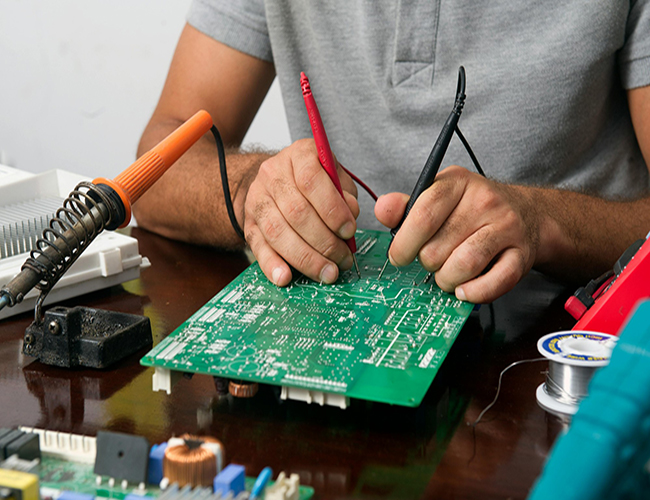

二、电子系统故障的典型表现

现代智能风速仪的电路板故障常呈现隐蔽性特征。某机场跑道监测系统曾出现风速数据周期性归零,最终排查发现是电源模块电容爆浆导致供电不稳。以下三类电子故障需重点关注:

信号传输异常:当RS485通讯接口受电磁干扰时,工业现场可能产生数据包丢失。某化工厂案例显示,未屏蔽的电缆在变频器附近传输时误码率高达12%。

供电系统缺陷:锂亚电池供电设备在-20℃环境容量衰减40%,太阳能供电系统在连续阴雨天气可能触发低压保护。某气象站通过加装超级电容组,将数据保存时长延长至72小时。

固件运行故障:程序死锁会导致设备持续输出最后有效值。某型号超声波风速仪因软件未设置看门狗机制,在雷击后持续显示错误数据达两周。

建议配置带浪涌保护的冗余电源系统,采用光纤传输替代传统电缆,并建立固件版本管理制度。某风电场升级后,通信故障下降81%。

三、机械结构失效的预警信号

机械式风速仪的故障往往具有渐进式特征。某船舶导航系统使用的风杯式风速仪,因轴承润滑脂流失导致启动风速从0.5m/s升至2.3m/s,严重影响航行安全。常见机械故障包括:

轴承系统磨损:滚珠轴承在沙尘环境中使用寿命缩短至标准值的1/3,某沙漠光伏电站每6个月即需更换旋转部件。

结构件形变:铝合金支架在强风区可能发生塑性变形,某台风观测站记录到设备在12级风后支撑架弯曲角度达7°。

连接件松脱:振动环境易导致接线端子松动,某铁路桥梁监测点因此产生间歇性数据中断。

采用激光对中仪进行季度校准,使用航空级润滑脂,选择钛合金材质结构件,可使机械寿命延长3倍。某海上平台应用后,维护周期从3个月延长至11个月。

四、环境适应性失效的诊断要点

特殊环境对风速仪的影响常超出设计预期。某热带雨林监测站发现,超声波风速仪的昆虫附着导致测量误差达22%。需特别注意:

电磁干扰:某变电站内设备受50Hz工频干扰,产生0.5m/s的周期性波动。

化学腐蚀:化工厂氯气泄漏导致传感器电极腐蚀速率加快8倍。

生物附着:沿海地区藤壶生长使设备迎风面结构改变,某案例显示年误差累积达15%。

解决方案包括:安装频率滤波模块,采用哈氏合金防护罩,设置超声波驱虫装置。某炼油厂实施后,年维修次数减少54%。

五、校准失效的应对策略

某省级计量院统计显示,未按时校准的风速仪年偏差率可达8%-15%。校准失效的典型表现包括:

量程漂移:某型号设备在100m/s量程段线性度下降23%

零点偏移:温度骤变导致部分设备产生0.3m/s的基准偏差

动态响应衰减:老化设备对风速突变的响应时间延长400ms

建议建立三级校准体系:现场每月用便携式校准仪核查,每季度返厂进行风洞测试,每年送计量机构检定。某航空企业执行该标准后,测量系统合格率提升至99.6%。

六、智能诊断技术的创新应用

基于物联网的预测性维护系统正在改变故障处理模式。某智慧风电场部署的监测平台,通过分析50个特征参数,提前14天预测出轴承故障,避免非计划停机。系统可实现:

振动频谱分析:识别轴承缺陷特征频率

温度趋势预警:发现异常温升时自动推送工单

数据质量监控:实时检测信号噪声和跳变点

结合数字孪生技术,某企业将故障诊断准确率提升至92%,维护成本降低41%。

七、系统化维保体系的构建

建立包含7大模块的维护体系可显著提升设备可靠性:

环境适应性评估标准

预防性维护清单

关键备件库存模型

故障代码数据库

人员认证体系

应急响应预案

知识管理系统

某跨国集团实施该体系后,设备可用率从83%提升至98.7%,年平均故障处理时间缩短65%。

通过实施这些改进措施,用户可构建完善的风速监测质量保障体系。定期维护不仅能降低故障风险,更能提升数据可靠性,为决策提供精准支撑。建议每季度开展系统健康度评估,持续优化设备管理流程。