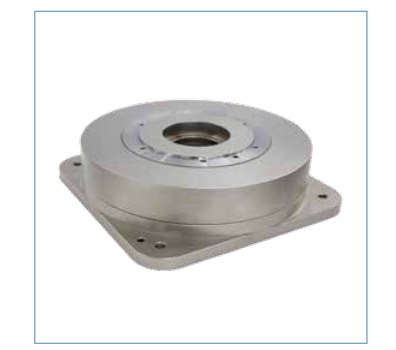

吊车风速仪外壳

吊车风速仪外壳:安全与性能的关键守护者

在港口、建筑工地、风电运维等高空作业场景中,吊车作为核心设备,其安全运行直接关系到人员生命与工程进度。而风速作为影响吊车稳定性的重要环境因素,必须通过专业设备进行实时监测。作为风速传感器的核心保护部件,吊车风速仪外壳的设计与选材,不仅决定了设备的使用寿命,更影响着整个作业系统的安全性。本文将深入探讨这一关键部件的技术要点与行业应用价值。

一、吊车风速仪外壳的核心作用

在极端天气条件下,吊车可能因瞬时强风发生侧翻或结构损坏。风速仪通过实时采集数据,为操作人员提供紧急停机或加固设备的决策依据。而外壳作为传感器与外界环境的唯一屏障,需要实现三重核心功能:

抗干扰防护:抵挡雨水、盐雾、沙尘等腐蚀性物质侵入,确保内部电子元件在湿度>95%或温度-40℃~70℃的环境中稳定工作。

信号穿透优化:采用特殊材质与结构设计,使超声波或机械式风速仪的信号衰减率控制在<3%,避免因外壳遮挡导致测量误差。

机械强度保障:通过抗UV涂层与航空级铝合金材料,承受16级台风(风速≥51m/s)的冲击,同时抵御高空坠物的撞击风险。

以某国际港口2025年事故分析为例,未通过IP68认证的外壳因暴雨渗水导致传感器失效,直接延误了价值千万的货物装卸。这凸显了外壳防护等级与作业安全的强关联性。

二、材质工艺的革新趋势

1. 金属与非金属材料的性能博弈

铸造铝合金(ADC12):密度2.7g/cm³,抗拉强度≥310MPa,适用于海上高盐雾环境。但需配合纳米涂层解决电磁屏蔽问题。

改性聚碳酸酯(PC+GF30):添加30%玻璃纤维后,热变形温度提升至148℃,在火电厂等高温场景中替代金属材质,降低设备整体重量达40%。

碳纤维复合材料:通过3D编织技术实现壳体轻量化(密度1.6g/cm³),振动阻尼特性较传统材料提升5倍,特别适合安装在吊臂末端的工况。

2. 精密制造的关键突破

某德国品牌采用液态金属注射成型(MIM)工艺,使外壳壁厚误差控制在±0.02mm,配合激光蚀刻导流槽,将风阻系数从0.32降至0.25。这种设计使超声波风速仪在飑线风(瞬间风速变化≥8m/s)中的响应时间缩短至0.8秒。

三、结构设计的工程智慧

1. 空气动力学优化模型

通过CFD流体仿真模拟,新型外壳采用非对称导流翼设计,有效消除吊车回转时产生的涡流干扰。实测数据显示,这种结构将侧风引起的测量误差从±5%降低到±1.2%。

2. 模块化装配体系

针对不同吊车型号(如全地面起重机、塔式起重机),外壳设计预留标准化接口:

快拆式卡扣结构实现5分钟完成传感器更换

360°可调安装支架适应Φ50-200mm的支臂直径

集成防雷模块(冲击电流耐受≥20kA)的地线接口

某国产风电运维船案例显示,模块化设计使风速仪维护时间从4小时缩短至45分钟,年维护成本降低62%。

四、智能运维的融合创新

随着工业物联网(IIoT)的发展,智能外壳开始集成更多增值功能:

自诊断系统:通过内置湿度传感器,当壳体内部相对湿度>85%时自动触发报警

能量收集装置:利用压电材料将风振转化为电能,为LoRa无线传输模块提供持续供电

数字孪生接口:外壳上的二维码可关联设备全生命周期数据,扫码即可获取材料证书、维护记录等信息

2025年某智慧港口项目显示,配备智能外壳的风速仪,其MTBF(平均无故障时间)从8000小时提升至15000小时,数据采集完整率达到99.7%。

五、行业应用场景解析

1. 海上风电运维

在浪高≥4米的恶劣海况中,采用钛合金外壳(屈服强度≥800MPa)与双O型圈密封结构,成功抵御含盐雾气的长期侵蚀。某6MW风机项目验证,此类外壳在15年周期内未出现结构性损坏。

2. 超高层建筑施工

针对500米以上摩天大楼建造场景,开发磁吸式安装外壳。利用NdFeB永磁体实现≥200kg的吸附力,避免在钢结构上钻孔导致的强度损失,安装效率提升3倍。

3. 铁路桥梁检修

为适应列车通过时的强烈震动,创新性采用蜂窝铝夹层结构。六边形蜂窝芯的比刚度达到20kN·m/kg,在1-200Hz振动频率范围内将传感器振幅控制在±0.05mm以内。

从材料科学到智能传感,吊车风速仪外壳的进化史本质上是工业安全理念的具象化体现。在《GB/T 3811-2008起重机设计规范》等标准持续升级的背景下,选择符合实际工况的外壳解决方案,已成为预防重大事故的核心防线。随着数字孪生、边缘计算等技术的深度融合,这个看似简单的保护壳体,正在演变为吊装设备智能化转型的重要支点。

源头厂家批发各类自动化配件,低至1000元/台,低价高效好评率98%

相似问题

猜你感兴趣

全国工厂直销、发货

导航栏目