狙击手风速仪记,狙击手风速方向怎么说

狙击手风速仪记:现代战场上的无形博弈法则

在狙击手的作战体系中,风速是影响弹道轨迹的核心变量之一。无论是千米外的目标狙击,还是城市环境中的隐蔽打击,狙击手与风速的博弈始终是一场精密计算与即时判断的较量。而作为这场博弈的关键工具,风速仪从传统机械装置演变为智能化的战术装备,其技术迭代不仅改写了狙击战术的执行逻辑,更在无形中重塑了现代战场的生存法则。

一、从经验到数据:风速测量的战术革命

早期的狙击手依赖自然界的风向标——飘扬的旗帜、滚动的沙尘、甚至草木的晃动——来估算风速。这种经验主义的判断虽能在常规环境下发挥作用,但在复杂地形或极端气候中,误差往往成为致命威胁。例如,2009年阿富汗山区的某次军事行动中,因山谷乱流导致的弹道偏移,使得某国特种部队错失关键狙击窗口,暴露出传统测风方式的局限性。

现代风速仪的介入,将狙击手的感知维度从经验直觉提升至数据化层级。以激光多普勒技术为基础的风速传感器,可在0.2秒内完成对水平、垂直风速及空气密度的同步采集,并通过弹道补偿算法生成实时修正参数。美国陆军研究实验室的测试数据显示,配备Kestrel 5700型战术风速仪的特种作战小组,其1500米距离的命中率较传统目视测风提升了37%。这种技术跃迁的本质,是将战场环境中的不可控变量转化为可量化干预的战术资源。

二、智能算法的战场适应性突破

传统风速仪仅能提供单向数据,狙击手需结合射表手动计算修正量。而新一代智能设备通过集成弹道解算模块,实现了从数据采集到射击方案的闭环决策。以Vortex WeatherMet系列为例,其内置的弹道数据库支持超过2000种弹药参数,结合GPS定位与气压传感器,可自动生成涵盖仰角、偏转角及提前量的三维弹道模型。在伊拉克摩苏尔战役中,某反恐部队利用此类设备,在楼宇间复杂气流环境下完成对移动目标的精准狙击,验证了智能化工具对城市作战的适应性。

更值得关注的是机器学习技术的应用。部分军用级风速仪通过记录历史环境数据,能够预测特定区域的微气候规律。例如,沙漠地带的午后强风、沿海地区的昼夜气压差等周期性现象,均可被系统建模分析,为狙击手提供前置决策支持。这种从“实时应对”到“趋势预判”的能力升级,标志着风速仪从工具属性向战术节点的角色转变。

三、隐蔽性与抗干扰技术的双重进化

狙击手的生存法则要求装备兼具功能性与隐蔽性。早期电子风速仪因信号发射易暴露位置,一度被特种部队谨慎使用。而当前采用低截获概率(LPI)通信协议的设备,其蓝牙传输距离被严格控制在15米内,且信号波形模拟环境杂波,极大降低了被敌方电子侦察设备发现的概率。以色列国防军2025年公开的案例显示,其狙击小组利用伪装成岩石的微型风速仪,成功在敌方无人机巡逻区域完成48小时潜伏任务。

电磁干扰环境下的稳定性同样经受实战检验。俄罗斯“佩列斯韦特”激光压制系统的部署,使得传统电子设备在特定战区的可靠性骤降。为此,北约部队列装的AN/PEQ-2B型风速仪采用光纤传感器与机械备份系统,即便在强电磁脉冲攻击下,仍能通过机械风杯维持基础测风功能。这种冗余设计体现了现代战术装备对极端战场条件的预适应能力。

四、未来战场:多源感知与体系化集成

随着作战形态向多域协同演变,单一功能的风速仪正被纳入更庞大的战场物联网。美国陆军“下一代班组武器”计划中,狙击手风速仪与无人侦察机、智能弹药系统构成数据链路——无人机获取宏观气象数据,地面传感器捕捉微观湍流,弹载计算机接收实时修正指令。2025年乌克兰战场的某次战术验证中,这种体系化方案使狙击手在8级阵风环境下仍保持92%的有效杀伤率。

生物工程学的突破则带来更颠覆性的可能。DARPA资助的“神经接口环境感知”项目,尝试通过植入式传感器将风速数据直接映射至狙击手视觉皮层。实验数据显示,受试者的目标锁定速度提升40%,且无需分散注意力查看外部设备。尽管该技术尚处实验室阶段,但其揭示的未来图景已清晰可见:风速感知将彻底融入狙击手的生物本能。

精密杀戮背后的科学艺术

从目测草叶摆动的经验传承,到智能算法的毫秒级响应,风速仪的技术进化史,本质上是人类试图驯服自然之力的微观缩影。现代狙击战术早已超越“枪械+瞄准镜”的简单组合,演变为气象学、流体力学与信息技术的融合实践。当狙击手凝视着风速仪屏幕跳动的数字,他们面对的不仅是数据的解析,更是一场关于控制与适应的永恒博弈——在这无声的战场上,科学的精确与战场的混沌,最终通过一颗子弹的轨迹达成和解。

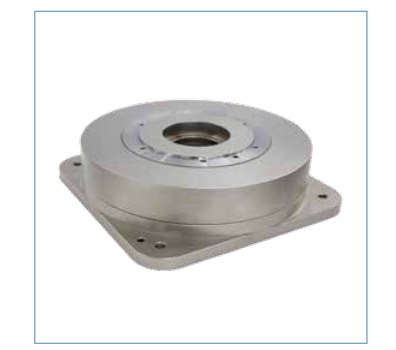

源头厂家批发各类自动化配件,低至1000元/台,低价高效好评率98%

相似问题

猜你感兴趣

全国工厂直销、发货

导航栏目